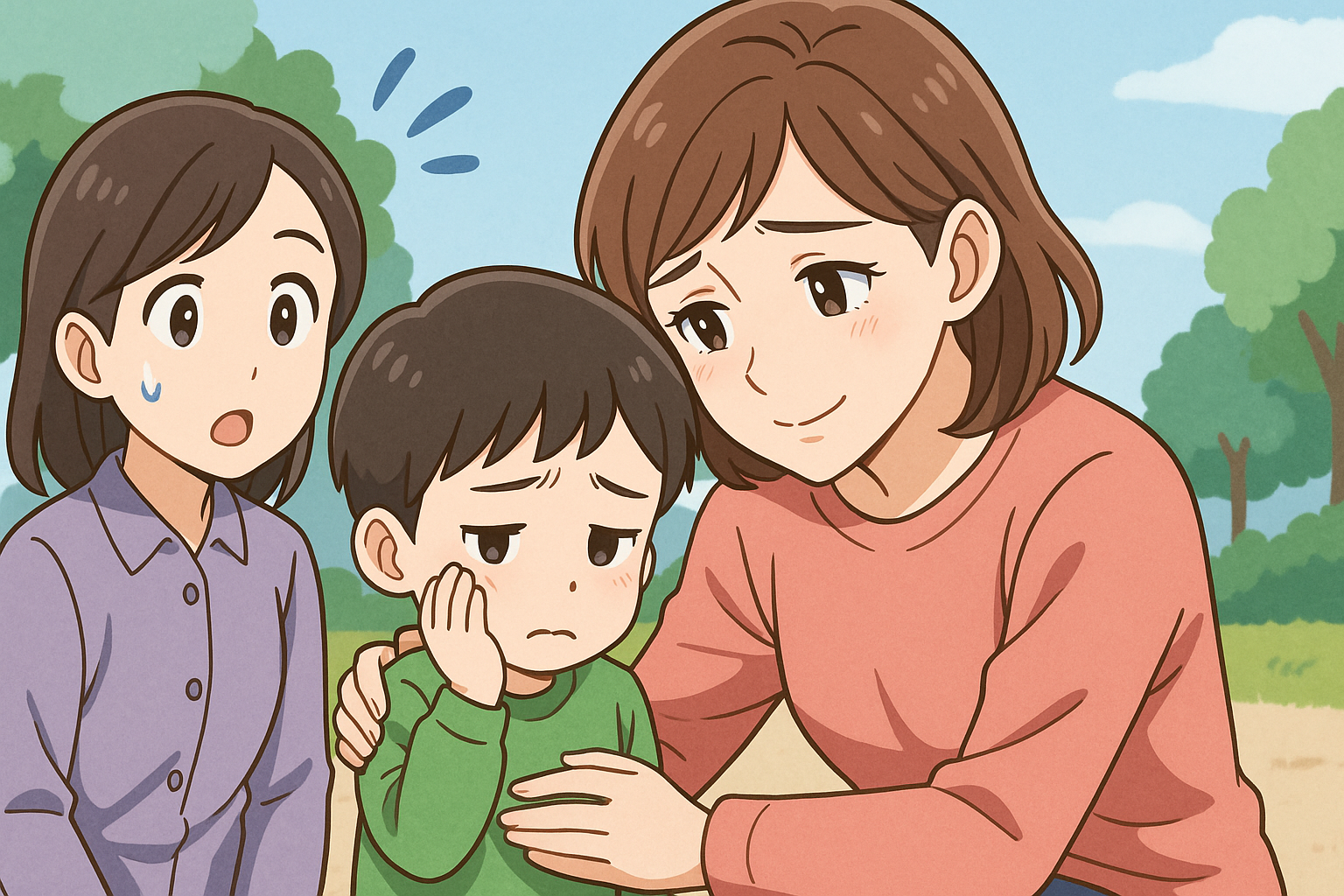

「公園で他の子がみんな楽しそうに遊んでいるのに、うちの子だけママにしがみついて離れない…」

「お友達の前でも恥ずかしがって全然話せなくて、この先大丈夫かしら?」

そんな風にお子さんの人見知りを心配されている親御さん、実はとても多いんです。周りの活発なお子さんと比べて、「もしかして私の接し方に問題があるのかも」と自分を責めてしまうこともあるかもしれませんね。

でも安心してください。お子さんの人見知りは、決してあなたの育て方が原因ではありません。それどころか、多くの専門家や公的機関が示している通り、人見知りは子どもの心が健全に育っている何よりの証拠なのです。

この記事では、人見知りの本当の意味や原因を詳しく解説し、年齢に応じた具体的な関わり方をご紹介します。お子さんの気持ちに寄り添いながら、その子らしい成長をサポートするためのヒントがきっと見つかるはずです。

人見知りって実は「心の成長」のサイン

まず最初にお伝えしたいのは、人見知りは決してネガティブなものではないということです。厚生労働省の子どもの発達に関する資料でも触れられているように、生後半年頃から現れる人見知りは、特定の養育者との間に愛着関係がしっかりと築かれたことを示す重要な発達の指標なんです。

つまり、お子さんが人見知りをするということは、「この人は安心できる大切な人」と「よく知らない人」をきちんと区別できるようになったということ。これは認知能力や情緒の発達が順調に進んでいる証拠なのです。

また、人見知りの程度や期間には大きな個人差があります。これは、お子さんが生まれ持った気質や性格が関係しているからです。慎重で物事をじっくり観察するタイプの子もいれば、好奇心旺盛で積極的な子もいる。どちらも素晴らしい個性であり、人見知りの度合いもその子らしさの一部として受け入れることが大切です。

どうして人見知りをするの?5つの主要な理由

人見知りが起こる背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。お子さんの行動をより深く理解するために、主な理由を見ていきましょう。

愛着形成が進んだ証拠

生後6ヶ月頃になると、赤ちゃんは主要な養育者(多くの場合はママやパパ)との間に強い絆を感じるようになります。この愛着関係が形成されることで、「安全な人」と「まだよくわからない人」を区別できるようになり、結果として人見知りという行動に現れるのです。

生まれ持った気質による影響

人にはそれぞれ生まれつきの気質があります。新しい環境や刺激に対して慎重にアプローチするタイプのお子さんは、自然と人見知りの傾向が強く現れることがあります。これは臆病ということではなく、周囲をよく観察してから行動する賢さの表れでもあるのです。

社会的経験の不足

家族以外の人と接する機会が限られている場合、どのように関わればよいのかわからず、不安や戸惑いから人見知りの行動を取ることがあります。特に最近は核家族化が進んでいるため、多世代との交流が少ない環境で育つお子さんも増えています。

記憶力の発達による影響

2歳を過ぎると記憶力が発達し、過去の体験を覚えているようになります。もし以前に知らない人との関わりで怖い思いや不快な経験をしたことがあれば、その記憶が人見知りとして現れることもあります。

環境の変化への敏感さ

感受性の豊かなお子さんは、周囲の雰囲気や人の感情を敏感にキャッチします。その場の空気感や相手の表情から何かを感じ取り、警戒心を抱くこともあるのです。

年齢別に見る人見知りの特徴と変化

人見知りは年齢とともに現れ方が変わっていきます。それぞれの時期の特徴を理解することで、お子さんの行動により適切に対応できるようになります。

生後6ヶ月から1歳まで:人見知りのスタート期

この時期は人見知りが始まる時期です。今まで誰に抱っこされても平気だったのに、急に知らない人を見ると泣いたり、顔をそむけたりするようになります。ママやパパ以外の人が近づくと、不安そうな表情を見せることも多くなります。

この反応は、赤ちゃんが「いつも一緒にいてくれる特別な人」を認識できるようになった証拠。認知能力の発達を示す嬉しいサインなのです。

1歳から2歳まで:探索と安全基地の時期

歩けるようになり行動範囲が広がる一方で、まだまだ親が「安全基地」として必要な時期です。新しい場所や人に興味を示しつつも、すぐに親の元に戻ってくるという行動を繰り返します。

公園などでは、他の子どもたちが遊んでいる様子をじっと観察していることが多く、なかなか輪に入ろうとしないかもしれません。でもこれは、その子なりに状況を理解しようとしている大切なプロセスなのです。

3歳から4歳まで:言葉と社会性の発達期

言葉が発達し、自分の気持ちを表現できるようになってきます。「恥ずかしい」「怖い」といった感情も言葉で伝えられるようになり、人見知りの理由もより具体的になってきます。

幼稚園や保育園に通い始める時期でもあり、集団生活の中で徐々に他の子どもたちとの関わり方を学んでいきます。ただし、慣れるまでには時間がかかることも多く、親と離れる際に涙することもあるでしょう。

5歳以降:社会性の発達と個性の確立

多くのお子さんは、この頃になると人見知りが自然と和らいできます。友だちとの関係も深まり、集団での活動にも積極的に参加できるようになってきます。

ただし、慎重な性格のお子さんの場合、人見知りがその子の個性として残ることもあります。これは問題ではなく、むしろその子らしさとして大切にしていけばよいのです。

年齢に応じた具体的な関わり方とサポート方法

お子さんの発達段階に合わせて、適切にサポートしてあげることが重要です。ここでは、具体的な場面を想定した関わり方をご紹介します。

0歳から1歳代:安心できる「心の基地」になってあげよう

この時期は何よりも、お子さんが「ここは安全な場所」と感じられるようにしてあげることが最優先です。親であるあなたが安心できる存在であることを、たっぷりと伝えてあげましょう。

こんな関わり方がおすすめです

知らない人に会った時にお子さんが泣いてしまっても、慌てずにしっかりと抱きしめてあげてください。「びっくりしたね」「ドキドキしちゃったね」と、お子さんの気持ちを言葉にして代弁してあげることで、感情を受け止めてもらえたという安心感を与えることができます。

無理に相手の方に抱っこしてもらおうとせず、あなたが抱っこしたまま相手の方と楽しそうに話している姿を見せてあげましょう。「この人は安全な人なんだ」ということを、お子さんは徐々に理解していきます。

避けたい関わり方

お子さんが嫌がっているのに無理やり他の人に抱っこしてもらったり、「この子人見知りでごめんなさい」とお子さんの前で謝ったりするのは控えましょう。お子さんは自分が迷惑をかけているのだと感じてしまう可能性があります。

2歳から3歳代:お子さんのペースで世界を広げていこう

自分で歩けるようになり、言葉も出始めるこの時期は、「やってみたい気持ち」と「まだ怖い気持ち」が同時に存在しています。お子さんの気持ちに寄り添いながら、少しずつ社会との接点を増やしていきましょう。

公園での過ごし方

他の子どもたちが楽しそうに遊んでいても、無理に輪の中に入れようとする必要はありません。最初は端の方でお子さんと一緒に遊びながら、他の子たちの様子を観察する時間を作ってあげましょう。

お子さんが他の子に少しでも関心を示したら、「あの子が使っているおもちゃ、面白そうだね」「楽しそうに遊んでるね」と、その気持ちを認めてあげてください。興味を持つことから始まって、徐々に関わりが生まれてくるものです。

挨拶ができない時の対応

「おはよう」や「ありがとう」が言えなくても、叱る必要はありません。代わりに「○○ちゃんは今ちょっとドキドキしてるみたいです」と、お子さんの気持ちを相手の方に説明してあげましょう。そして、お子さんには「大丈夫だよ、今度でいいからね」と声をかけてあげてください。

避けたい関わり方

「ほら、みんなと遊びなさい!」と背中を押したり、挨拶をしないことを「恥ずかしいこと」として叱ったりするのは逆効果です。お子さんの自信を奪ってしまい、さらに人との関わりを避けるようになってしまう可能性があります。

4歳以降:自信を育み、社会性を伸ばしていこう

集団生活が本格的に始まり、お子さん自身も「お友達と遊びたい」という気持ちが芽生えてくる時期です。小さな成功体験を積み重ねながら、自信を育ててあげることが大切です。

お友達との関わりをサポート

いきなり大きな集団に入るのではなく、まずは気の合いそうなお友達一人か二人と遊ぶ機会を作ってみましょう。同じような性格の穏やかなお子さんとなら、無理なく関係を築いていけることが多いです。

お子さんが何か新しいことにチャレンジできた時は、結果だけでなく「頑張って声をかけることができたね!」「勇気を出せたね!」と、その過程を褒めてあげることが重要です。

日常生活での練習機会

お店での買い物の際に、「これを店員さんに『お願いします』って渡してくれる?」といった簡単なお手伝いをお願いしてみましょう。できた時は思いっきり褒めてあげることで、「知らない人とも関わることができる」という自信につながります。

避けたい関わり方

「どうして○○ちゃんみたいにできないの?」といった他の子との比較は、お子さんの自己肯定感を大きく傷つけます。また、お子さんができることまで親が代わりにやってしまうと、自分で挑戦する機会を奪ってしまうことになります。

人見知りの子どもが持つ素晴らしい強みに注目しよう

人見知りのお子さんには、実は多くの素晴らしい特質があります。これらの強みに注目し、伸ばしてあげることで、お子さんの自信にもつながります。

優れた観察力

人見知りのお子さんは、行動を起こす前に周囲の状況をじっくりと観察しています。これは危険を察知する能力でもあり、安全性を判断する大切なスキルです。「よく見てるね」「気づくのが早いね」と認めてあげましょう。

思慮深さ

衝動的に行動するのではなく、一度立ち止まって考えてから行動できるのも大きな強みです。将来的には、慎重さが必要な場面で力を発揮できるでしょう。「しっかり考えてから決められるのは素敵だね」と伝えてあげてください。

豊かな感受性

人の気持ちや場の雰囲気を敏感に感じ取れるということは、共感力の高さを示しています。この感受性は、人との深いつながりを築く上で大きな財産となります。

集中力の高さ

慎重な性格のお子さんは、一つのことに集中して取り組む力も優れていることが多いです。興味を持ったことには、驚くほどの集中力を発揮することもあるでしょう。

これらの特質は、決して直すべき欠点ではありません。むしろお子さんの個性として大切に育んであげることで、将来の大きな強みになっていくのです。

絶対に避けたい!逆効果になってしまう接し方

良かれと思ってした関わり方が、実はお子さんを追い詰めてしまうこともあります。以下のような接し方は避けるようにしましょう。

「人見知りの子」というレッテル

「この子は人見知りだから」「うちの子は内気で」といった言葉を、お子さんの前で繰り返し使うのは控えましょう。子どもは大人が思っている以上に周りの言葉を聞いており、「自分はそういう子なんだ」と思い込んでしまいます。

そうなると、本当は関わりたい気持ちがあっても、「自分は人見知りの子だから」という思い込みが行動を制限してしまうのです。

強制的な挨拶や交流

「ほら、挨拶しなさい!」「みんなの前で自己紹介して!」といった強制は、かえってその場への苦手意識を強めてしまいます。挨拶や交流は、お子さんが自然にしたくなるまで待ってあげることが大切です。

他の子どもとの比較

「お兄ちゃんの時はもっと社交的だったのに」「○○ちゃんはみんなと仲良く遊べているでしょ」といった比較は、お子さんの心を深く傷つけます。それぞれの子どもには個性があり、成長のペースも違うということを忘れないでください。

過度な心配や同情

「かわいそうに」「大丈夫?」と過度に心配したり、同情したりするのも良くありません。お子さんは自分に問題があるのだと感じてしまい、ますます自信を失ってしまいます。

ママ・パパ自身の心のケアも忘れずに

お子さんのことを真剣に考えているからこそ、悩んでしまうのは当然のことです。でも、一人で抱え込みすぎないことも大切です。

周りの活発なお子さんを見て焦ったり、「私の育て方が悪いのかも」と自分を責めたりしてしまうこともあるでしょう。そんな時は、まずご自身の気持ちを大切にして、少し距離を置いて休息を取ることも必要です。

完璧な親である必要はありません。お子さんにとって最も大切なのは、ありのままを受け入れてくれる親の存在です。あなたがリラックスして笑顔でいることが、お子さんにとっても一番の安心材料になるのです。

困った時は専門家に相談を

もし人見知りだけでなく、言葉の発達や日常生活に関して気になることがあったり、どうしても一人では対応が難しいと感じたりする場合は、お住まいの地域の子育て支援センターや保健センターに相談してみることをおすすめします。

専門の相談員が話を聞いてくれ、お子さんの発達段階に応じた適切なアドバイスをもらえるはずです。一人で悩まず、使える資源は積極的に活用していきましょう。

具体的な場面別対応例

日常でよくある場面での具体的な対応方法をご紹介します。参考にしながら、お子さんに合った関わり方を見つけてみてください。

お客さんが家に来た時

お子さんが隠れてしまっても、無理に出てこさせる必要はありません。「○○は今ドキドキしてるから、慣れるまで少し時間をください」とお客さんに説明し、お子さんには「無理しなくて大丈夫だよ」と伝えてあげましょう。

お客さんと楽しそうに話している親の様子を見ることで、「この人は安全な人なんだ」と徐々に理解していきます。

幼稚園や保育園での送り迎え

他の保護者の方との挨拶で、お子さんが隠れてしまうことがあるかもしれません。そんな時は「おはようございます」とあなたが先に挨拶をして、お子さんには「○○もお心の中で『おはよう』って言えたね」と声をかけてあげましょう。

公園や児童館での集団活動

読み聞かせや体操の時間に参加したがらない場合は、少し離れた場所から見学するだけでも十分です。「みんな楽しそうだね」「どんなお話かな?」と一緒に観察することから始めましょう。

成長を感じられる小さなサインを見逃さないで

人見知りのお子さんの成長は、劇的な変化よりも小さな変化の積み重ねで現れることが多いです。以下のような小さなサインも、大きな成長の証として認めてあげましょう。

知らない人を見ても泣かなくなった、親の後ろに隠れながらも相手の様子を観察している、家族以外の人の話に興味を示すようになった、好きなおもちゃやキャラクターの話なら知らない人ともできるようになった、といった変化はすべて素晴らしい成長です。

これらの小さな変化に気づいて「前より慣れるのが早くなったね」「ちゃんと見ていられるようになったね」と認めてあげることで、お子さんの自信につながります。

まとめ:お子さんのペースを大切に、温かく見守ろう

お子さんの人見知りと向き合うことは、その子の個性と深く向き合うことでもあります。焦らずにお子さんのペースを尊重しながら、成長を温かく見守ってあげることが何より大切です。

この記事でお伝えしたかった大切なポイントをもう一度まとめると、人見知りは心が健全に育っている証拠であり、親の育て方が原因ではないということ。「治すもの」ではなく、お子さんの個性として受け入れながら、自信を育てていくことが重要だということ。無理強いや比較は避け、お子さんが安心できる存在でいてあげることが基本だということ。

そして、結果だけでなく挑戦する気持ちや小さな変化を認めて褒めること。親自身も一人で抱え込まず、時には専門家の力も借りながら子育てを楽しむことも大切だということです。

明日からできることとして、お子さんが不安そうにしていたら、まずは「大丈夫だよ」という安心感を伝えてあげてください。そして、その子のペースを尊重しながら、小さな成長を一緒に喜んであげてください。

お子さんの人見知りは、決してマイナスなことではありません。むしろ、その子らしい素晴らしい個性の一部として、大切に育んでいってあげてくださいね。この記事が、お子さんとの毎日をより楽しく、安心して過ごすためのお役に立てれば幸いです。

コメント