夏から秋にかけて旬を迎えるナス。煮浸しや麻婆茄子、焼きナスなど、様々な料理で親しまれている身近な野菜ですよね。

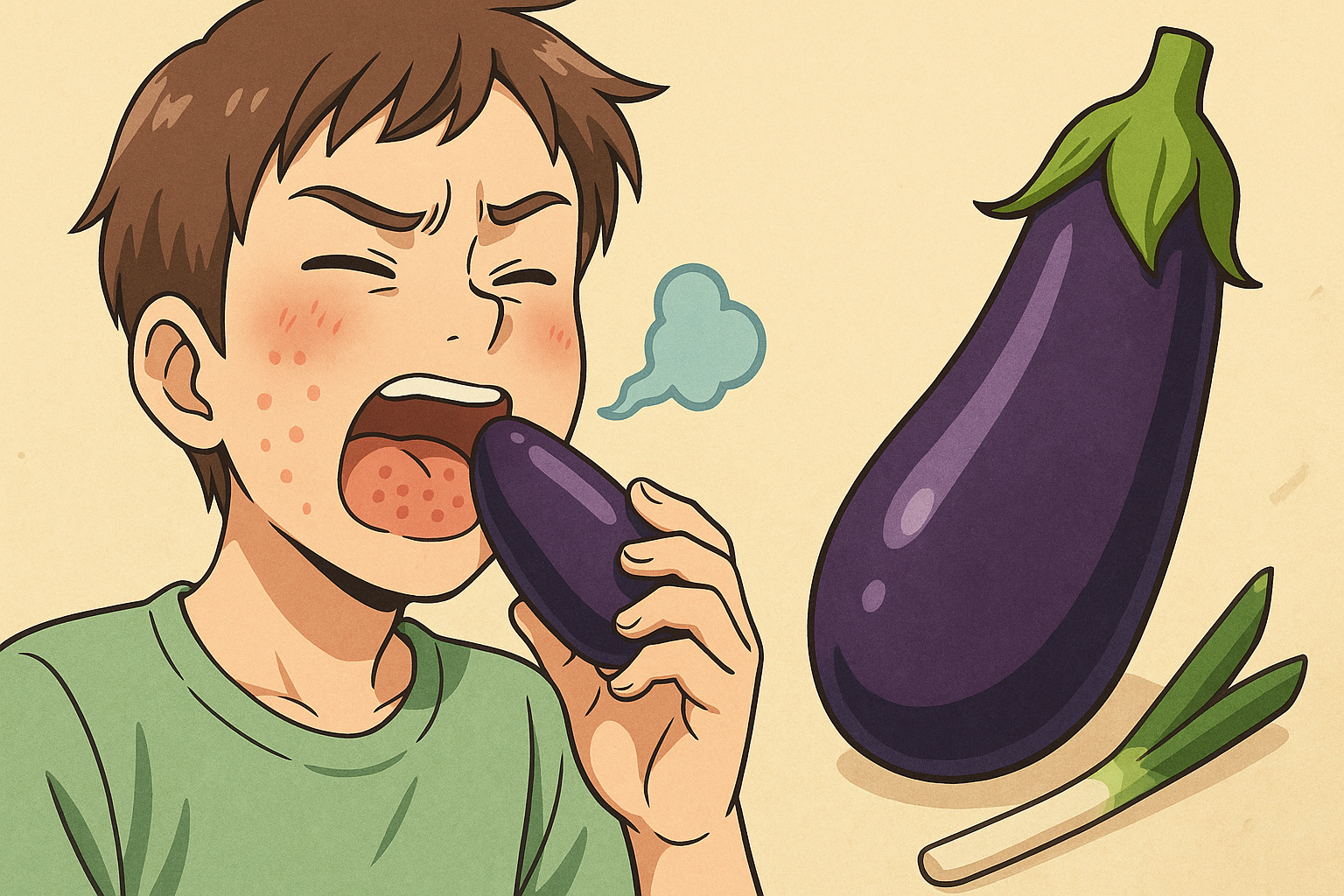

ところが、「ナスを食べた後に口の中がピリピリした」「唇が腫れた気がする」「子どもがナス料理を食べた後、口の周りが赤くなった」といった経験をお持ちの方も少なくありません。

こうした症状が現れると、「もしかしてアレルギー?」と心配になってしまいますが、実はナスによる口の不快感には複数の原因があります。本当の食物アレルギーではなく、「仮性アレルギー」や「口腔アレルギー症候群」といった、アレルギーとは異なるメカニズムで起こることも多いのです。

この記事では、ナスを食べた時に起こる様々な症状について、その原因から対処法、さらには安心してナス料理を楽しむための調理のコツまで、詳しくご紹介していきます。正しい知識を身につけて、適切に対処していきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的診断に代わるものではありません。症状が重篤な場合や継続する場合は、必ず医療機関を受診してください。

ナスを食べた時に現れる症状にはどんなものがある?

ナスを食べた後に現れる症状は人それぞれですが、多くの場合、食後すぐから1時間程度の間に以下のような症状が見られます。

最も多く報告されているのが、口の中や唇に感じる違和感です。具体的には、唇や舌、口の中の粘膜がイガイガする、ピリピリとした刺激を感じる、かゆみが生じる、軽く腫れた感じがするといった症状があります。また、喉の奥に違和感を覚えたり、声がかすれたりすることもあります。

皮膚に現れる症状としては、じんましんのような発疹が出ることがあります。特に口の周り、頬、首などナスが直接触れた部分や、その周辺に赤みや湿疹が現れることがよくあります。全身に広がることは比較的まれですが、全く起こらないわけではありません。

お腹の調子にも変化が起こることがあります。腹痛や吐き気、下痢といった消化器症状が現れる場合もあり、これらは食べた量が多い時により起こりやすい傾向があります。

これらの症状の多くは軽度で、時間が経てば自然に改善していくことがほとんどです。ただし、非常にまれなケースですが、呼吸困難や意識の混濁、血圧の低下といった重篤な全身症状(アナフィラキシーショック)が起こる可能性もゼロではありません。息苦しさや激しい全身症状を感じた場合は、迷わず救急車を呼ぶなど、緊急の対応が必要です。

なぜナスで不快な症状が起こるのか?3つの主な原因

ナスを食べて不快な症状が現れる原因は、実は一つではありません。主に3つの異なるメカニズムが考えられており、それぞれ対処法も異なります。ここでは、それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

最も多いケース:仮性アレルギー(偽アレルギー)による症状

ナスによる不快症状の中で最も頻度が高いとされているのが、この「仮性アレルギー」と呼ばれる現象です。

私たちの体内には、ヒスタミンやアセチルコリンといった化学物質があります。これらは本来、アレルギー反応が起こった時に放出される物質なのですが、ナスにはこのアセチルコリンなどが比較的多く含まれています。そのため、ナスを食べることで体外からこれらの物質を直接摂取してしまい、まるでアレルギー反応が起こったかのような症状が現れてしまうのです。

この仮性アレルギーの特徴は、アレルギー体質でない人にも起こることです。また、食べた量に比例して症状が強くなる傾向があり、少量であれば症状が出ない場合も多くあります。免疫系の過剰反応である本当のアレルギーとはメカニズムが全く異なるため、「仮性」や「偽」と呼ばれているのです。

仮性アレルギーによる症状は、多くの場合軽度で、時間の経過とともに自然に改善します。また、調理法を工夫することで症状を軽減できる可能性があります。

花粉症との関連:口腔アレルギー症候群

特に口の中を中心に症状が現れる場合、「口腔アレルギー症候群」という別の原因も考えられます。

この症状は、既に花粉症をお持ちの方に起こりやすいという特徴があります。花粉のアレルゲン(アレルギーの原因物質)と、特定の果物や野菜に含まれるタンパク質の構造が似ているため、免疫系が「同じものだ」と勘違いして反応してしまうのです。これを「交差反応」と呼びます。

ナスの場合、ブタクサ、ヨモギ、スギなどの花粉症をお持ちの方が反応を起こしやすいとされています。また、同じナス科の植物であるトマトやピーマン、ジャガイモなどでも似たような症状が現れることがあります。

口腔アレルギー症候群の症状は、主に口の中や唇に限定されることが多く、生の状態や加熱が不十分な場合により強く現れる傾向があります。十分に加熱することで症状が軽減される場合が多いのも、この症状の特徴の一つです。

ナス自体への食物アレルギー

頻度は低いものの、ナスに含まれるタンパク質そのものに対する本来の「食物アレルギー」が原因となっている場合もあります。

この場合、免疫系がナスのタンパク質を「異物」として認識し、過剰に反応してしまいます。血液検査でIgE抗体の値を測定することで、この種のアレルギーがあるかどうかを調べることができます。

食物アレルギーによる症状は、調理法を変えても改善されないことが多く、また摂取量に関係なく症状が現れる場合があります。症状も軽度なものから重篤なものまで幅広く、個人差が大きいのが特徴です。

症状が現れた時の適切な対応方法

ナスを食べている最中や食後に何らかの違和感を覚えた場合、慌てずに以下の手順で対応しましょう。適切な初期対応は、症状の悪化を防ぐために非常に重要です。

まず最初に行うべきことは、口の中をしっかりとゆすぐことです。もしまだナスが口の中に残っているようであれば、すぐに吐き出し、その後清潔な水で何度も口をゆすいでください。こうすることで、口の中の粘膜に付着している原因物質を洗い流し、症状の進行を抑える効果が期待できます。

次に、安静にして様子を観察します。食後すぐの激しい運動や入浴、飲酒は血液の循環を活発にし、症状を悪化させる可能性があります。静かな場所で横になるか、楽な姿勢を取って、症状がどのように変化していくかを注意深く見守りましょう。

症状が落ち着いてきたら、今後の参考のために状況を記録しておくことをおすすめします。いつ、どんな調理法のナスを、どの程度の量食べたのか、どのような症状がいつから現れたのかを詳しくメモしておいてください。例えば「8月15日の夕食時に、素揚げしたナス2本分を食べ、食後10分ほどで唇にピリピリとした感覚が現れ、30分程度で症状が治まった」といった具合です。この記録は、医療機関を受診する際の重要な情報となります。

軽い症状であれば、多くの場合時間とともに自然に改善していきます。ただし、症状が悪化したり、新たな症状が現れたりした場合は、迷わず医療機関を受診してください。

医療機関受診の判断基準

症状が軽微であれば自宅で様子を見ることも可能ですが、以下のような場合には医療機関での適切な診断と治療が必要です。

緊急性が高く、すぐに医療機関を受診すべき症状として、呼吸に関する症状があります。息苦しさを感じる、呼吸時にゼーゼーと音がする、咳が止まらないといった症状は、気道の腫れや収縮が起こっている可能性があり、迅速な対応が必要です。

全身に広がるじんましんや、急激な血圧の変化、繰り返す嘔吐、意識がもうろうとするといった症状も、アナフィラキシーショックの兆候である可能性があります。これらの症状が一つでも現れた場合は、救急車を呼ぶなどして、一刻も早く医療機関を受診してください。

緊急性は低くても、症状が軽微であっても繰り返し現れる場合は、一度専門医に相談することをおすすめします。ナスを食べるたびに同じような症状が出る、症状が以前より強くなってきた、他の食べ物でも似たような症状が出るようになった、といった場合です。正確な原因を特定することで、今後の食生活における適切な対策を立てることができます。

受診する診療科については、アレルギー科が最も専門的ですが、近くにない場合は内科(大人の場合)や小児科(お子様の場合)でも相談可能です。皮膚症状が主な場合は皮膚科も選択肢の一つです。受診の際は、先ほどお話しした症状の記録を持参すると、診断に役立ちます。

調理法で症状を軽減する方法

ナスが好きで、できれば食べ続けたいという方も多いでしょう。原因によっては、調理法を工夫することで症状を軽減したり、完全に防いだりできる場合があります。ここでは、そのための具体的な方法をご紹介します。

最も効果的とされているのが、十分な加熱です。仮性アレルギーや口腔アレルギー症候群の原因となる物質の多くは熱に弱い性質を持っているため、しっかりと火を通すことで分解され、症状が出にくくなります。浅漬けのような生に近い状態や、炒め時間が短く中心部がまだ硬いような状態ではなく、中まで柔らかくなるまでじっくりと加熱してみてください。煮物や蒸し料理、オーブンでの長時間焼きなどが効果的です。

ただし、すべての原因物質が熱に弱いわけではないため、加熱しても症状が改善しない場合もあります。また、本来の食物アレルギーの場合は、加熱の有無に関わらず症状が現れることが多いです。少しでも違和感を感じた場合は、無理をせず食べるのを中止してください。

調理前のアク抜きも非常に重要な工程です。ナスの「アク」には、症状の原因となるヒスタミンやアセチルコリンなどが含まれています。これらの物質は水溶性であるため、適切なアク抜きを行うことで大幅に減らすことができます。

具体的なアク抜きの方法として、カットしたナスを5分から10分程度水にさらす方法があります。変色を防ぎつつ効率的にアクを抜きたい場合は、薄い塩水を使うのもおすすめです。水1リットルに対して小さじ1程度の塩を溶かした塩水にナスをさらすと、アクが抜けやすくなり、同時に色の変化も防げます。

皮を除去することも効果的な場合があります。原因物質は果肉部分よりも皮の近くに多く含まれることがあるため、皮をむいて調理することで症状が軽減される可能性があります。ピーラーや包丁を使って丁寧に皮をむき、白い果肉部分のみを使用してみてください。

調理器具にも注意が必要です。ナスを切った包丁やまな板は、他の食材を扱う前にしっかりと洗浄しましょう。微量の成分が他の食材に付着し、思わぬところで症状が現れることを防ぐためです。

ナスの代替食材とアレンジ方法

どうしてもナスが食べられない場合でも、似たような食感や味わいを楽しめる代替食材があります。ナス料理の特徴を他の食材で再現する方法をご紹介します。

人気の麻婆茄子は、厚揚げで代用すると似たような満足感が得られます。厚揚げは油を吸いやすく、ナスのようにとろりとした食感になります。ズッキーニも良い代替食材で、ナスよりも淡白な味ですが、調理法次第で十分美味しく仕上がります。

ラタトゥイユのようなトマト煮込み料理では、パプリカやきのこ類を多めに使うことで、ボリューム感と旨味を補えます。しめじやエリンギ、ズッキーニ、黄色いパプリカなどを組み合わせると、彩りも美しく仕上がります。

揚げ浸しなどの和風料理では、かぼちゃや厚揚げが良い代替となります。かぼちゃは甘みがあってナスとは違った美味しさがありますし、厚揚げは油との相性が良く、だしをよく吸い込んでくれます。オクラも独特の食感が楽しめる代替食材の一つです。

カレーに使う場合は、じゃがいもを大きめに切って使ったり、カボチャやズッキーニを加えたりすることで、ナスがなくても十分に満足できる仕上がりになります。

ナスによる症状を予防するために日頃から気をつけること

症状が現れた後の対処も大切ですが、日頃から予防を心がけることで、より安心してナス料理を楽しむことができます。

まず、初めてナスを食べる時や、久しぶりに食べる時は、少量から始めることをおすすめします。特にお子様の場合は、最初は小さなひと口程度から様子を見て、問題がなければ徐々に量を増やしていくと安心です。

調理の際は、新鮮なナスを選ぶことも重要です。古くなったナスは、アクが強くなったり、原因物質の濃度が高くなったりする場合があります。皮にハリとツヤがあり、ヘタの部分が緑色で新鮮なものを選びましょう。

他にも花粉症などのアレルギー症状をお持ちの方は、花粉の飛散時期にナスを食べる際は特に注意が必要です。花粉症の症状が強い時期は、口腔アレルギー症候群も起こりやすくなる傾向があります。

食事の記録をつけることも予防に役立ちます。何を食べた時にどのような症状が現れたかを記録しておくことで、自分なりの傾向やパターンを把握することができます。

まとめ:正しい知識で安心してナスを楽しもう

ナスを食べた後に現れる口のかゆみや不快感は、必ずしも重大な食物アレルギーが原因ではありません。多くの場合、仮性アレルギーや口腔アレルギー症候群といった、比較的軽度で対処可能な原因によるものです。

大切なのは、症状の原因を正しく理解し、適切に対処することです。症状が現れた時はまず口をよくゆすぎ、安静にして様子を観察しましょう。軽度な症状であれば、調理法を工夫することで今後も安心してナスを楽しむことができる可能性があります。

しっかりとした加熱、丁寧なアク抜き、必要に応じた皮むきなど、ちょっとした調理の工夫で症状を軽減できることも多いです。それでも症状が続く場合や、重篤な症状が現れる場合は、自己判断せず専門医に相談することが重要です。

ナスは栄養価も高く、様々な料理で活躍する魅力的な野菜です。正しい知識を持って適切に対処することで、不必要な不安を減らし、自分の体質に合った形でナス料理を楽しんでいただければと思います。

この記事が、ナスによる症状でお悩みの方の不安解消と、より安心した食生活の一助となれば幸いです。

コメント